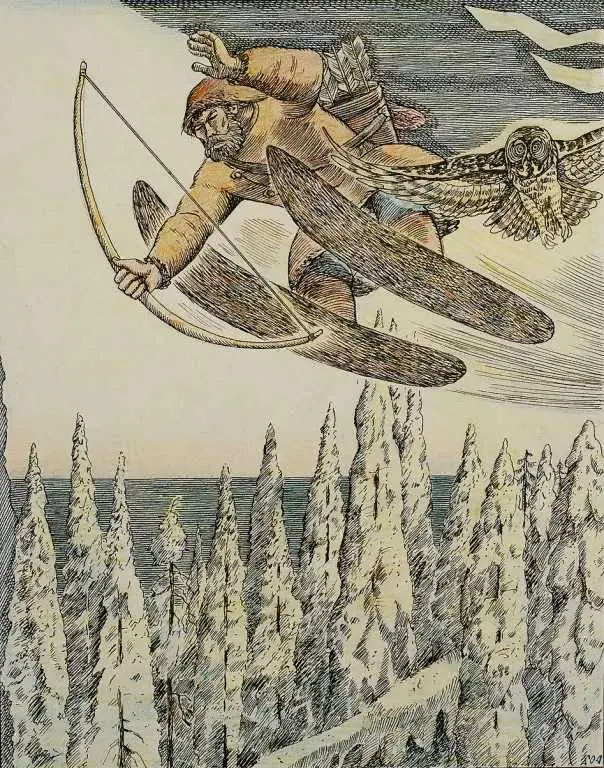

Сказки коренных народов – в фольклорной онлайн-библиотеке

02 февраля 2024

Сказки коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа, собранные в мультимедийную онлайн-библиотеку, презентовали школьникам. Проект создали в Губкинском музее освоения Севера.Яркий красочный сайт содержит 50 сказок народов ханты, селькупы, тундровые ненцы, лесные ненцы и коми-зыряне, которые дают представление о жизни и культуре этих народов, рассказывая об оленеводах, животных, о добрых и злых духах.Каждую сказку сопровождают иллюстрации, сказки можно скачивать и слушать онлайн."Сказки народов Севера – целый мир, в котором старинные верования, повседневный быт, волшебные легенды и исторические сказания сплетаются в причудливый узор удивительной красоты: яркий, завораживающий и уникальный для каждого северного народа. Устное творчество некогда служило школой жизни для молодых охотников и оленеводов – они впитывали многолетнюю мудрость своего народа".Музейный проект "Мультимедийная фольклорная библиотека "Сказки народов Севера", победил в конкурсе на соискание грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в 2023 году.

(https://www.finnougoria.ru/news/72240/)

КНИГА ЖИЗНИ: ТИФЛОЧТЕНИЕ ПО ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

01 февраля 2024

30 января состоялся презентация новой книги, подготовленной АНО Информационно-аналитический центр "Национальная безопасность и наука" и Мордовской республиканской специальной библиотекой для слепых при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.

Это итоговое мероприятие проекта Фонда президентских грантов

"Книга жизни": тифлочтение по основам здорового образа жизни (23-2-003337).

Презентация прошла в онлайн и офлайн формате. Участниками мероприятия стали дети и подростки, люди с ограниченными возможностями здоровья, представители здравоохранения.

Подведены итоги республиканского творческого конкурса «Путешествие в мир растений», организованного на основе прзентуемой книги. Основными участниками стали воспитанники ГК ОУ РМ «Ардатовская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения».

В настоящее время осуществляется рассылка книги на территории Республики Мордовия и в специальные библиотеки для слепых.

(https://vk.com/mktrm13?w=wall-146262143_10302)

Студентам Ханты-Мансийска показали "Югорский край глазами сердца"

01 февраля 2024

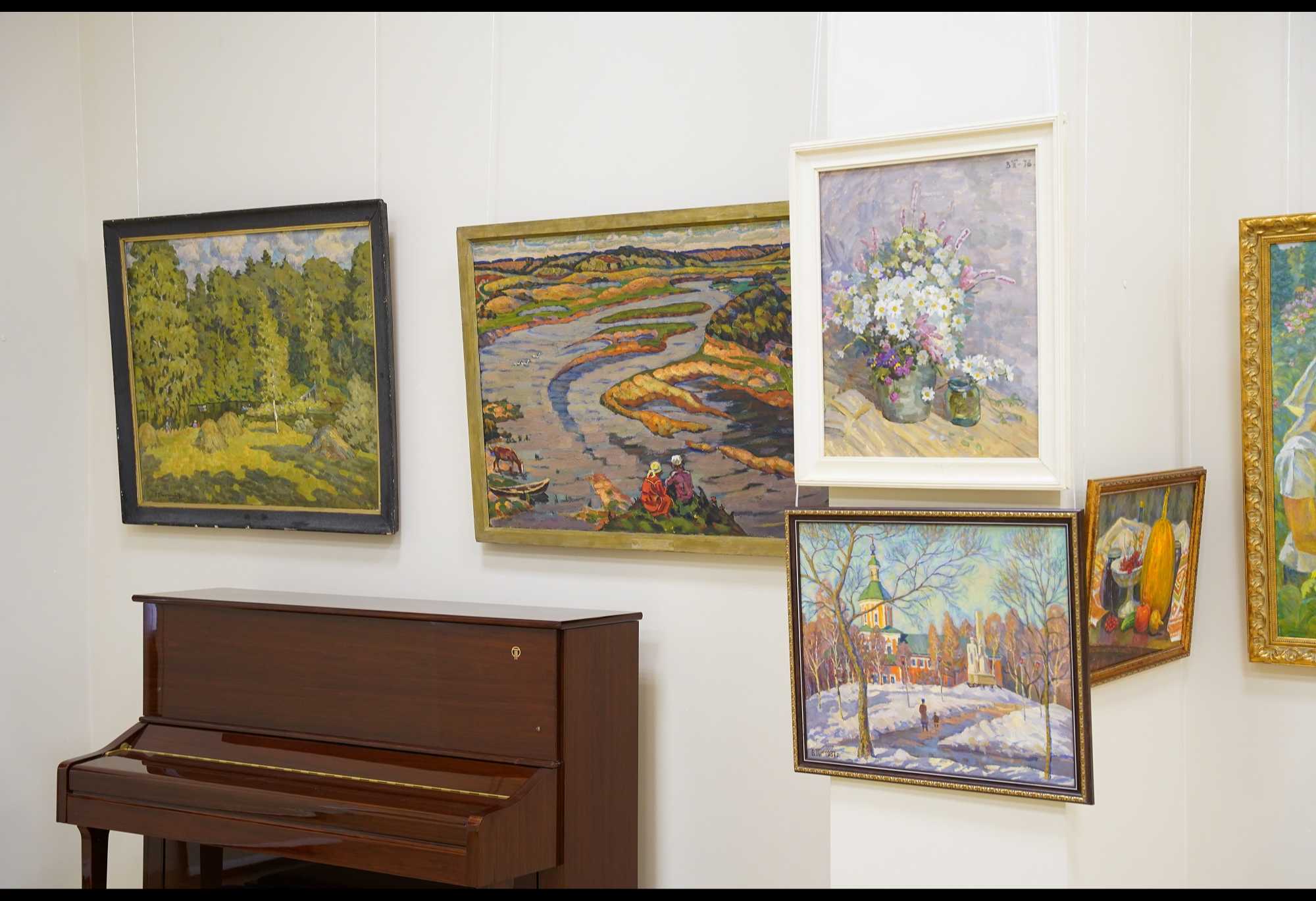

25 января в Доме-музее народного художника В.А.Игошева, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, состоялось мероприятие, посвященное Дню российского студенчества. В этот раз Дом-музей гостеприимно встречал первокурсников Технолого-педагогического колледжа г. Ханты-Мансийска, для которых была проведена экскурсия "Югорский край глазами сердца".

Произведения Владимира Игошева дали возможность погрузиться в атмосферу искусства, почувствовать его энергию и увидеть красоты Югры глазами художника.

Экскурсия завершилась творческим мастер-классом: в технике гуашь участники создали собственные композиции и зарядились хорошим настроением.

(https://www.finnougoria.ru/news/72225/)

Сохранение памятников деревянного зодчества обсудили на выставке-форуме "Россия"

01 февраля 2024

Директор музея "Кижи" Елена Богданова приняла участие в Дне культуры на выставке-форуме "Россия" в Москве, выступив с докладом "Сохранение памятников деревянного зодчества: практика, кадры, задачи" на экспертной панели "Реставрация культурных объектов: между служением и бизнесом" под председательством статс-секретаря, заместителя Министра культуры России Надежды Преподобной.Как подчеркнула Елена Богданова, к числу приоритетных задач в сфере реставрации деревянных памятников культурного наследия является подготовка кадров — архитекторов, проектировщиков, инженеров, специалистов по мониторингу и консервации, плотников, способных решать сложнейшие задачи. В частности, к числу таких задачи относится приспособление памятников к современному использованию, которое требует подключения исторических сооружений к инженерным сетям, необходимым для обеспечения сохранности и безопасности объектов. Вторая принципиальная задача — возрождение территорий, на которых расположены памятники. "У каждого деревянного храма или старинного крестьянского дома должны быть любящие хозяева",— отметила Елена Богданова.Как рассказала директор, при поддержке Министерства культуры России музей ведет активную работу по подготовке специалистов. На острове Кижи действует Всероссийский центр по сохранению деревянного зодчества им. В. С. Рахманова, где уже прошли обучение почти 1000 человек. Здесь преподают люди, прошедшую уникальную школу реставрации самого большого и сложного традиционного деревянного сооружения на планете — церкви Преображения Господня Кижского погоста. В центре действует 6 очных образовательных программ и одна онлайн-программа, по окончании которых учащиеся получают свидетельство государственного образца.Одновременно идет постоянная работа с кафедрой ЮНЕСКО "Исследование и сохранение деревянной архитектуры", открытой на базе Петрозаводского университета, соучредителем которой является музей "Кижи". Магистратуру на кафедре окончили 7 человек, еще 15 — продолжают обучение.По инициативе музея и при активном участии его специалистов в Петрозаводском техникуме городского хозяйства профессию плотника-реставратора осваивают 75 человек.Кроме того, музей "Кижи" является организатором целого ряда профильных научных конференций и семинаров, крупнейшим из которых является Форум "Системный подход к сохранению памятников деревянного зодчества".Площадкой для обучения и научной работы служат ценнейшие памятники деревянного зодчества на острове Кижи, высококлассные специалисты и передовые методические разработки музея, а также уникальный реставрационный комплекс на о. Кижи, учебно-производственный комплекс Всероссийского центр по сохранению деревянного зодчества им. В. С. Рахманова и недавно созданные столярные мастерские.Взаимодействие музея с местным сообществом опирается на созданный по его инициативе Сход старост деревень Кижской волости, где решаются важнейшие для территории вопросы: электрификация деревень, ремонт дорог, социальные рейсы судов на подводных крыльях, доступность медицинской помощи, утилизация отходов, соблюдение правил природопользования, развитие сферы услуг для туристов и другие.В рамках этой работы музеем при активном участии местных жителей подготовлен Плана устойчивого развития буферной зоны объекта Всемирного наследия "Кижский погост" на 2022–2003 гг., в сентябре прошлого года одобренный решением 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде.

(https://www.finnougoria.ru/news/72223/)

Мордовия – финалист Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards!

31 ЯНВАРЯ 2024

Республика претендует на победу в номинации «Регион культурно-познавательного туризма». Финалистами также стали Калужская, Калининградская, Тверская области и Санкт-Петербург.

Глава Мордовии отметил, что Музей Эрьзи, мордовский морёный дуб и резиденция «ЯкшамАтя» уже стали популярными брендами на туристическом рынке. С этническим колоритом гости республики могут познакомиться на национальном туристическом маршруте «Зов Торамы», который реализуется по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированному Президентом РФ.

Финал премии пройдёт в Санкт-Петербурге 19-21 февраля. Болеем за наш регион и желаем победы!

Russian Travel Awards – Всероссийская туристическая премия, направленная на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства.

Культурный бренд Мордовии – Степан Эрьзя

31 ЯНВАРЯ 2024

На выставке выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит День культуры. Мордовия презентует на стенде свои национальные бренды. Один из них - скульптор Степан Эрьзя.

Ему посвящены:

• фрагмент спектакля «Эрьзя. Летящий к свету» (Мордовский государственный национальный драматический театр),

• презентационный показ фильма,

• авторская презентация скульптур С.Д. Эрьзи в исполнении артиста Национального театра П.Михайлова,

• виртуальная экскурсия по коллекции работ Степана Эрьзя.

Дорогие друзья! КОНКУРС!

30 ЯНВАРЯ 2024

Некоммерческая ассоциация «Поволжский центр культур финно-угорских народов» запускает межрегиональный конкурс мультимедийных работ "Многонациональная семья". К участию в конкурсе приглашаются семьи, в которых в дружбе и согласии живут представители разных национальностей.

Конкурсные работы и заявки присылаются с пометкой «Многонациональная семья» на электронную почту pvcentr@mail.ru Поволжского центра культур финно-угорских народов.

Заявки на участие принимаются до 19 февраля. Требования к конкурсным работам прописаны в Положении. Желаем всем удачи!

Положение

День Калевалы отметят в столице карельского Приладожья

30 ЯНВАРЯ 2024

22 и 23 февраля в г. Сортавала Республики Карелия пройдет традиционный этнокультурный фестиваль "Vanha kylä" (Старая деревня). В этом году мероприятие посвящено национальному празднику — "Дню народного эпоса Калевалы".Для участия в фестивале приглашают сольных артистов и коллективы, мастеров и всех желающих продемонстрировать своё понимание традиционной культуры народов Карелии. Заявки принимаются до 15 февраля.Гости и участники праздника смогут не только почувствовать атмосферу "старой деревни" с её народными традициями и историей, но и прикоснуться к сказочному миру Калевалы.Организаторы: Администрация Сортавальского муниципального района и Социально-культурный молодёжный центр.(https://www.finnougoria.ru/news/72201/)

О сакральном обряде обских угров рассказали в Китае

29 ЯНВАРЯ 2024

Тимофей Молданов, руководитель школы Медвежьих игрищ Дома народного творчества Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в составе югорской делегации, познакомил с обрядом "Медвежьи игрища" гостей фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в городе Шеньяне, в Китае.На ярмарке, которая открылась 27 января в северо-восточной провинции Ляонин Китая, представлено более 200 выставочных стендов с товарами и услугами из России. Среди них: Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Московская, Новосибирская, Оренбургская области, Приморский край и другие регионы страны.(https://www.finnougoria.ru/news/72193/)

В Музее Эрьзи обсудили сохранение культурного наследия мордвы

29 ЯНВАРЯ 2024

25 январе в конференц-зале Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи прошёл круглый стол "Сохранение культурного наследия мордовского народа: традиции и новации". Его провела министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светлана Баулина.В работе приняли участие представители общественных, культурных, образовательных и религиозных организаций. Собравшиеся обсудили вопросы традиций и новаций при проведении национально-культурных праздников и современные проекты по популяризации наследия мордовского народа.(https://www.finnougoria.ru/news/72192/)

На Таймыре зажгли большой огонь семейного очага

26 ЯНВАРЯ 2024

Торжественное открытие Года семьи на Таймыре состоялось в хатангском культурно-досуговом комплексе. Представители всех четырех поселений полуострова – Дудинки, Диксона, Караула и Хатанги – поприветствовали земляков онлайн.

"На экране торжественно был зажжен большой огонь таймырского семейного очага, а на сцене и в зале символически зажглись маленькие огоньки хатангского семейного очага, ставшего частью общего. Это было очень красиво", – рассказали в хатангском культурно-досуговом комплексе.

Руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера "Норникеля" Анфиса Никифорова дала старт Году семьи на Таймыре – представитель компании тепло поздравила северян с этим значимым торжественным событием.

"В этот вечер на сцену хатангского Дома культуры были приглашены многие из уважаемых семей Хатанги и поселков", – рассказали организаторы. На сцену вышли представители разных поколений в национальной одежде: старейшие, пожилые, зрелые, молодые, дети и малыши, которые сидели на руках у мам и пап. Каждая семья коротко рассказала о себе. Для них звучали слова приветствий и благодарности, стихи и песни. Все семьи получили ценные подарки от компании "Норникель".

(https://www.finnougoria.ru/news/72185/)

На Таймыре зажгли большой огонь семейного очага

26 ЯНВАРЯ 2024

Торжественное открытие Года семьи на Таймыре состоялось в хатангском культурно-досуговом комплексе. Представители всех четырех поселений полуострова – Дудинки, Диксона, Караула и Хатанги – поприветствовали земляков онлайн.

"На экране торжественно был зажжен большой огонь таймырского семейного очага, а на сцене и в зале символически зажглись маленькие огоньки хатангского семейного очага, ставшего частью общего. Это было очень красиво", – рассказали в хатангском культурно-досуговом комплексе.

Руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера "Норникеля" Анфиса Никифорова дала старт Году семьи на Таймыре – представитель компании тепло поздравила северян с этим значимым торжественным событием.

"В этот вечер на сцену хатангского Дома культуры были приглашены многие из уважаемых семей Хатанги и поселков", – рассказали организаторы. На сцену вышли представители разных поколений в национальной одежде: старейшие, пожилые, зрелые, молодые, дети и малыши, которые сидели на руках у мам и пап. Каждая семья коротко рассказала о себе. Для них звучали слова приветствий и благодарности, стихи и песни. Все семьи получили ценные подарки от компании "Норникель".

(https://www.finnougoria.ru/news/72185/)

Фестиваль национальных культур "Праздник дружбы" состоится в Мурманске

25 ЯНВАРЯ 2024

27 января фестиваль национальных культур "Праздник дружбы", посвященный семейным ценностям, соберет гостей и жителей города Мурманска в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, который долгие годы объединяет под своим крылом представителей самых разных национальностей, проживающих в Заполярье.

Главной особенностью фестиваля являются его участники – представители национально-культурных автономий и общественных объединений Дома Дружбы Мурманской области и фольклорных коллективов, транслирующих культуру коренных народов Севера.

Ключевой темой фестиваля станет Год семьи. Гостей ожидает насыщенная программа: выставка-презентация национальных объединений, центров, творческих коллективов; презентация национальных свадебных обрядов и традиций народов, проживающих в Мурманской области; выступления мастеров песенного и танцевального жанров, отражающие культурную самобытность разных народов: русских, белорусов, украинцев, саамов, чувашей, евреев, молдаван, азербайджанцев, японцев, немцев и многих других.

Мероприятие организовано Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации.

(https://www.finnougoria.ru/news/72176/)

Йошкар-Ола примет уникальный этно-арт-проект "Колесо дружбы"

25 ЯНВАРЯ 2024

В музее изобразительных искусств на площадке Дома дружбы народов Республики Марий Эл 2 февраля состоится открытие Международного выставочного этно-арт-проекта "Колесо дружбы".Этот уникальный проект приедет из Елабужского государственного музея‐заповедника. На выставке будет представлено свыше 100 лучших работ 107 художников 39 национальностей из 24 стран, 14 республик России и 65 городов.Работы посвящены праздникам, обрядам и обычаям разных народов, представлена художественная интерпретация народных песен, колыбельных и частушек, легенд, эпосов, преданий.Как рассказали в музее, идея выставки – в рамках одного проекта собрать произведения художников, представителей самых разных народов и этносов, проживающих на территории многонациональной России.

(https://www.finnougoria.ru/news/72175/)

Министерство культуры Российской Федерации объявляет конкурс на соискание премии Правительства Российской Федерации 2024 года в области культуры

24 ЯНВАРЯ 2024

Премии присуждаются на конкурсной основе гражданам Российской Федерации, являющимся творческими работниками и деятелями культуры, за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений, творческих или просветительских проектов в области кинематографии, театральной деятельности, музыкального искусства, циркового и эстрадного искусства, хореографического искусства, народного творчества и декоративно-прикладного искусства, художественной литературы, библиотечного и музейного дела, изобразительного искусства, дизайна и архитектуры, реализованных на практике, получивших общественное признание и являющихся значительным вкладом в развитие культуры Российской Федерации (начиная с 2022 г. ‒ 7 премий по 3 млн каждая).

Выдвижение на соискание Премии осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, реализующими государственную политику в области культуры, творческими ассоциациями, союзами и иными организациями, осуществляющими свою деятельность в области культуры.

Порядок оформления и предоставления документов и материалов на соискание премии Правительства Российской Федерации в области культуры опубликован на сайте Минкультуры России в разделе «Деятельность», подраздел «Конкурсы», рубрика «Премия Правительства Российской Федерации в области культуры».

(https://vk.com/mktrm13?w=wall-146262143_10257)

Учащиеся студии Графического дизайна Школы креативных индустрий Республики Мордовия приняли участие в IX Международной выставке детского творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд и преданий "Завещание предков"!

24 ЯНВАРЯ 2024

Лучшие работы были отмечены и отобраны жюри фестиваля и вошли в финальную экспозицию.

На выставке представлены работы Елистратовой Дарьи и Маненковой Анастасии

Участники конкурса: Кузнецова Евгения, Юдина Ангелина, Елистратова Дарья, Маненкова Анастасия, Другова Алена, Павлуткина Елизавета, Столярова Дария, Кокотина Софья, Морозова Анастасия.

Педагог студии: Денис Нестеренко

(https://vk.com/mktrm13?w=wall-146262143_10251)

Объявлен старт Всероссийского молодежного патриотического онлайн-конкурса VK-клипов «ОНИ СРАЖАЮТСЯ ЗА»

23 ЯНВАРЯ 2024

АНО «Лига творчества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Московского областного Союза кинематографистов России в период с 15 января по 31 мая 2024 года на территории РФ проводит Всероссийский молодежный патриотический онлайн-конкурс VK-клипов «Они сражаются за».

Конкурс приурочен к годовщине начала СВО и 10-летию начала войны в Донбассе и направлен на популяризацию среди цифрового поколения Z исторической значимости СВО, формирование у него патриотического сознания посредством трендового медиа формата.

Участникам конкурса, учащимся 1-11-х классов образовательных учреждений, предлагается подготовить свой 30-секундный клип в соответствии с требованиями к формату, содержанию и тематике, указанными в Правилах проведения конкурса, ответив в нем на вопрос «За что сражаются их отцы и братья?». Голосовать за конкурсные работы будет вся Россия в период с 18 марта по 18 апреля 2024 г. на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/oni_srazhautsya_za

До 31 мая 2024 г. 5 победителей будут награждены дипломами и поездкой в Москву с организованной культурной программой. Всем авторам клипов, участвовавших в голосовании, будут отправлены электронные дипломы участников и сувениры.

Узнать Правила и Алгоритм для участников конкурса, отправить готовый видеоклип можно до 17 марта 2024 включительно на сайте организатора конкурса «Они сражаются за» http://ligatvor.ru/

#ПрезидентскийФондКультурныхИнициатив #онисражаютсяза #ЛигаТворчества #ягоржусь #защитникиродины #родина #нашаистория #сво #нашапобеда #россия

(https://vk.com/mktrm13?w=wall-146262143_10249)

19 января на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ открылся Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые», который дал старт Году семьи в России

22 ЯНВАРЯ 2024

Участие в открытие форума приняли: Этнографическая фольклорная студия "МЕРЕМА", заведующая МЭК «Мордовское подворье» Светлана Борисовна Подгорнова, Миронов Евгений и Гаушев Виталий - мастера-преподаватели Подлесно-Тавлинской экспериментальной детской художественной школы.

23 января пройдёт торжественное мероприятие и церемония зажжения огня "Огонь наших сердец", в котором примет участие пара из Мордовии - Станислав Пичайкин и Анна Платонова, чьё бракосочетание прошло на выставке-форуме 30 ноября в День региона.

Форум продлится до 23 января. На нём семьям предстоит поучаствовать в конкурсных программах, где представители всех поколений смогут продемонстрировать свои навыки, знания и таланты.

(https://vk.com/ctfie?w=wall-127550950_1600)

В Мордовии пройдёт Межрегиональный фестиваль – конкурс танцевального искусства «Ёндолня»

22 ЯНВАРЯ 2024

18 января состоялось стартовое совещание команды Межрегионального фестиваля – конкурса танцевального искусства «Ёндолня», на котором обсуждались вопросы организации и проведения мероприятий проекта.

Поставлены конкретные задачи перед каждым членом команды проекта, его ответственности за свой участок работы, откорректированы даты основных мероприятий.

Напомним, в команде проекта известные деятели культуры: доктор искусствоведения, профессор, заслуженный работник культуры Республики Мордовия, Лауреат Государственной премии республики Мордовия – Александр Гаврилович Бурнаев, заслуженный работник культуры Республики Мордовия, кандидат искусствоведения, руководитель народного ансамбля танца «SkyDanc Мария Анатольевна Костерина, директор МБУК «Дворец культуры городского округа Саранск» Елена Викторовна Каленюк и другие.

На совещании присутствовали съемочные группы региональных телеканалов и журналисты национальных газет.

(https://vk.com/ctfie?w=wall-127550950_1602)

Объявлен конкурс юных чтецов на родном языке "Мой язык – мой народ"

18 ЯНВАРЯ 2024

В рамках Года семьи Дом дружбы народов Чувашской Республики объявляет II республиканский конкурс юных чтецов стихотворений на родном языке "Мой язык – мой народ".

В 2024-м возраст участников составит 9-20 лет, среди них - несовершеннолетние дети и молодёжь из числа выходцев стран ближнего зарубежья. Они прочтут на родных языках стихи о доме, семейных традициях, родителях, доброте, уважении к пожилым.

Выступление лучших чтецов и награждение состоится 21 февраля в Международный день родного языка в Доме Дружбы народов Чувашской Республики.

"Семья имеет огромное значение в знакомстве с родным языком, его сохранении. С семьи начинается развитие любви к родному языку. Надеемся, что наш проект приобретёт большую актуальность, читающих семей станет больше, а чтение станет ещё одной семейной традицией", - отметили организаторы мероприятия.

В прошлом году в поэтическом конкурсе приняли участие более 300 детей 8-14 лет, в том числе и уроженцы Азербайджана, Армении, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана и Чувашии.

(https://www.finnougoria.ru/news/72112/)

Гости Музея-заповедника "Кижи" прокатятся по льду Онежского озера

18 ЯНВАРЯ 2024

В эти выходные открывается сообщение по льду Онежского озера к острову Кижи.

Суда на воздушной подушке будут отправляться от памятника Петру I с набережной Петрозаводска и прибывать прямо к Кижскому погосту. Время в пути – 1,5 часа.

Даже дорога на Кижи – это сказка! Небольшое путешествие по заснеженной глади Онеги — отличная возможность побыть в тишине и гармонии русской зимы, почувствовать себя вдалеке от цивилизации.

На острове Кижи гостей ждет встреча с шедеврами деревянного зодчества – обзорная экскурсия по главным достопримечательностям, а также зимние забавы – катание на финских санях.

(https://www.finnougoria.ru/news/72111/)

16 января в Музее Эрьзи стартовал патриотический проект «Культура - фронту!». Его открыл Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

17 ЯНВАРЯ 2024

Проект адресован семьям участников специальной военной операции. В открытии участвовали Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова, Министр культуры, национальной политики и архивного дела Светлана Баулина, руководитель Филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Мордовии Алексей Герасименко, волонтёрские организации.

Директор музея Людмила Нарбекова провела экскурсию руководителю региона, представив выставку фронтовых художников А. Крюкова и М. Фаюстова «Израненная земля Донбасса». А.А. Здунов осмотрел интерактивные площадки, демонстрирующие, чем помогают участникам военных действий учреждения культуры Мордовии.

Затем состоялась встреча Главы РМ с защитниками Родины и семьями участников СВО; отдельные вопросы А.А. Здунов взял под личный контроль.

В первый день работы проекта представители молодёжных волонтёрских и патриотических организаций писали письма для бойцов; мастерили куколки-обереги; совместно создавали арт-объект «ZА ПОБЕДУ!».

В течение недели продлится акция «Культура – фронту!». 19 января на фоне выставки «Израненная земля Донбасса» состоится патриотический концерт. Начало в 14:00, вход свободный.

(https://vk.com/mktrm13?w=wall-146262143_10226)

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов выступил в рамках Всероссийского форума «Малая Родина- сила России»

17 ЯНВАРЯ 2024

Мероприятие проходит впервые, 15-16 января 2024 г., по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Его организатором является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

Организаторы отмечают, что мероприятие имеет высокую государственную и социальную значимость, поскольку граждане страны живут в первую очередь в муниципалитетах, муниципальный уровень власти самый близкий к людям и от оперативности принятия решений на местах зависит качество жизни граждан. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы.

Деловая программа Форума проходит в восьми павильонах ВДНХ. Она включает в себя панельные дискуссии, круглые столы, стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и некоммерческих организаций.

Одна из панельных дискуссий – «Сила в традициях» — была посвящена вопросам сохранения культурного наследия и традиционных ценностей, цифровизации и внедрения технологий в управление территориями, развития сельских поселений и человеческого потенциала на местах, поддержки предпринимательской инициативы, популяризации муниципальной службы. Немало внимания было уделено улучшению качества жизни граждан, социальной и молодежной политике, а также развитию кадрового потенциала муниципалитетов.

Как отметил Игорь Баринов, вопросы государственной поддержки культурного наследия, популяризации базовых ценностей российского общества, тесно связаны с такой сложной и чувствительной темой как межнациональные отношения.

«От быстроты реагирования местной власти на кризисные ситуации, выстроенной системы стратегических приоритетов, учета специфики национального и религиозного состава населения, наличия прямых личных контактов с лидерами национально-культурных объединений зависит состояние межнациональных отношений на местах, возрастает или снижается вероятность перехода бытового конфликта в межнациональный», - сказал он.

В своем выступлении он обозначил приоритеты государственной национальной политики на современном этапе, а также остановился на конкретных проблемах, вызовах и угрозах.

«Сегодня на первый план выходят вопросы формирования системы упреждения рисков и угроз в межнациональной среде, обеспечения баланса между укреплением единства и удовлетворением этнокультурных потребностей, отхода от финансирования и проведения фольклорно-декоративных мероприятий, усиления блока по патриотическому воспитанию и наполнения его содержательным материалом», - отметил Игорь Баринов.

В Форуме приняли участие представители муниципалитетов со всей страны: более 7,5 тыс. участников, 700 спикеров.

(https://fadn.gov.ru/press-centr/news/rukovoditel-fadn-rossii-igor-barinov-vyistupil-v-ramkax-vserossijskogo-foruma-«malaya-rodina-sila-rossii»)

«Кургоня» – призёр Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»!

17 ЯНВАРЯ 2024

Рузаевский фестиваль мордовского гостеприимства занял 3 место в номинации «Укрепление межнационального мира». «Кургоня» уже 8 лет знакомит с культурой края и объединяет традиции жителей Мордовии.

Награждение прошло в Москве на Всероссийском форуме «Малая Родина – сила России», который проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Поздравляем земляков, гордимся!

(https://vk.com/mktrm13?w=wall-146262143_10225)

Патриотический проект «Культура - фронту!» соберет семей участников специальной военной операции

16 ЯНВАРЯ 2024

16 января в 16.00 в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи пройдёт открытие патриотического проекта «Культура - фронту!» в рамках выставки работ фронтовых художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова «Израненная земля Донбасса». На нём семьи участников специальной военной операции встретятся с Главой Республики Мордовия А.А. Здуновым.

В холле музея расположится арт-объект «ZА ПОБЕДУ!», где желающие могут написать своё послание, будут работать площадки с мастер-классами (изготовление оберегов для бойцов, написание писем солдатам на фронт), пройдёт выставка фоторабот «Жены Героев» Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. И.Д. Воронина, презентация продукции домов культуры Краснослободского муниципального района для участников СВО.

Для гостей встречи пройдёт экскурсия по основной экспозиции Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи с переходом к выставке художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова «Израненная земля Донбасса».

Проект «Культура - фронту!» продолжит свою работу до 21 января.

(https://vk.com/mktrm13?w=wall-146262143_10221)

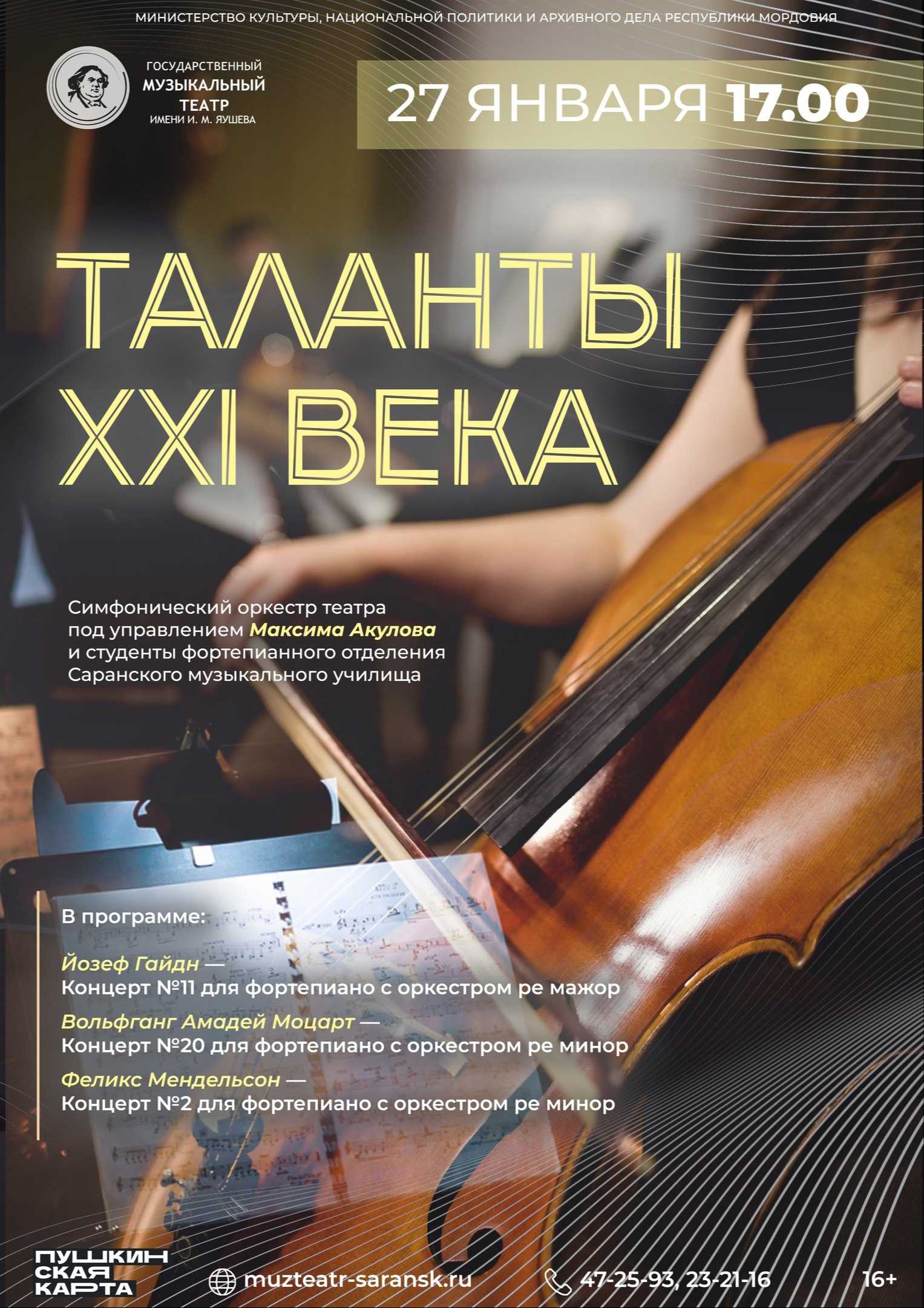

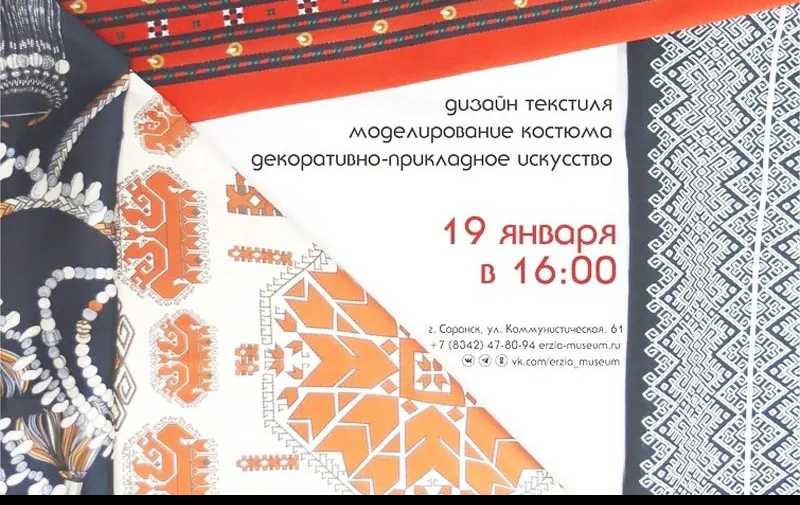

В Саранске покажут две коллекции одежды в этностиле

16 ЯНВАРЯ 2024

19 января в Мордовском республиканском музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи откроется необычная экспозиция "Новая ткань наследия". Она предложит вниманию публики более полусотни авторских произведений, созданных участниками и наставниками креативной лаборатории грантового проекта "Модный лук и стрелы".

Напомним, более года на базе творческой мастерской желающие под руководством профессиональных художников изучали специфику этнического национального искусства эрзян и мокшан и осваивали тонкости декоративно-прикладных изобразительных ремёсел – вышивки, ручного ткачества, бисероплетения и возможности их интерпретации посредством современных компьютерных технологий

Кроме того, занимались конструированием и дизайном одежды, придумывали варианты различных моделей удобных для повседневной носки, но при этом отличающиеся этническим колоритом. Как уточнили кураторы, к творческому процессу подключились не только студенты профильных направлений местных вузов и Саранского художественного училища, но и люди самых разных возрастов и профессий.

Что в итоге им удалось сделать? Организаторы обещают продемонстрировать на выставке "Новая ткань наследия".

Посетителям презентуют две коллекции модной одежды, украшения из бисера, тканые аксессуары, дизайнерские платки, твилли, шопперы с этническими принтами. Для сравнения экспозицию дополняют подлинные предметы народного искусства из собрания Музея Эрьзи: тканые пояса, нагрудные украшения, образцы вышивки. Каждый сможет воочию оценить, насколько современно и привлекательно народное культурное наследие зазвучало в произведениях увлеченных своим делом авторов.

(https://www.finnougoria.ru/news/72088/)

Министр культуры, национальной политики и архивного дела Светлана Баулина вручила дочери участника СВО живописный портрет отца

15 ЯНВАРЯ 2024

Картины московских художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова, которые сегодня экспонируются в Музее Эрьзи на выставке «Израненная земля Донбасса», - это непридуманные истории из жизни защитников Родины и простых граждан. Авторы неоднократно посещали зону боевых действий и лично знакомы с героями своих произведений. Один из них - военный врач из Мордовии. Его на живописном полотне изобразил член Московского Союза художников М.В. Фаюстов. 13 января его портрет был передан в дар Ирине, дочке медика. Он каждый день, рискуя своей собственной жизнью, спасает других. Светлана Никитовна вместе с сотрудникам музея упаковала произведение, чтобы девушка отвезла его семье.

Приятным дополнением встречи в музее, стало знакомство с живописью Архипа Куинджи из собрания Русского музея.

Кстати, позднее с картины М. Фаюстова будет сделана копия, которая станет частью музейного собрания.

(https://vk.com/mktrm13?w=wall-146262143_10216)

Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина вошел в ТОП-100 финалистов Конкурса «Премия Первых»

15 ЯНВАРЯ 2024

Всероссийское «Движение Первых» подвело итоги четвертого этапа Конкурса «Премия Первых» – всенародного онлайн-голосования. На официальном сайте проекта в течение декабря дети, родители и педагоги голосовали за лучшие, по их мнению, инициативы из ранее отобранных 1 000 проектов. Участниками народного голосования стали более 80 тыс. человек из 89 регионов Российской Федерации.

Данная награда присуждается лучшим проектам в области всестороннего развития детей и молодежи. И уже год, как на базе музея работает Движения первых, где совместно с Волонтерами культуры Мордовии реализуются проекты.

В январе музей также поборется за звание победителя в одной из номинаций.

Поздравляем и желаем удачи!

(https://vk.com/mktrm13?w=wall-146262143_10206)

В Саранске презентовали научный труд о крупнейшем исследованном некрополе поселений финно-угорских народов России

12 ЯНВАРЯ 2024

Пять столетий развития поволжских культур — на страницах двухтомника "Шокшинский могильник". В Научно-исследовательском институте гуманитарных наук презентовали фундаментальное издание, в основе которого — десятки лет научных изысканий мордовских археологов, посвященных самому крупному исследованному некрополю поселений финно-угорских народов России.

Над двухтомником работали почти десять лет. Издание — совместный проект Института археологии РАН и мордовского Научно-исследовательского института. Основной блок книги — описание погребальных комплексов Шокшинского могильника и графические материалы на основе оригинальных чертежей и рисунков участников экспедиций.

Благодаря многолетней работе ученых-археологов ценные сведения об истории раннесредневекового населения Окско-Сурско-Цнинского междуречья удалось сохранить, систематизировать и сделать доступными для широкой публики. Тираж двухтомника — 300 экземпляров.

(https://www.finnougoria.ru/news/72070/)

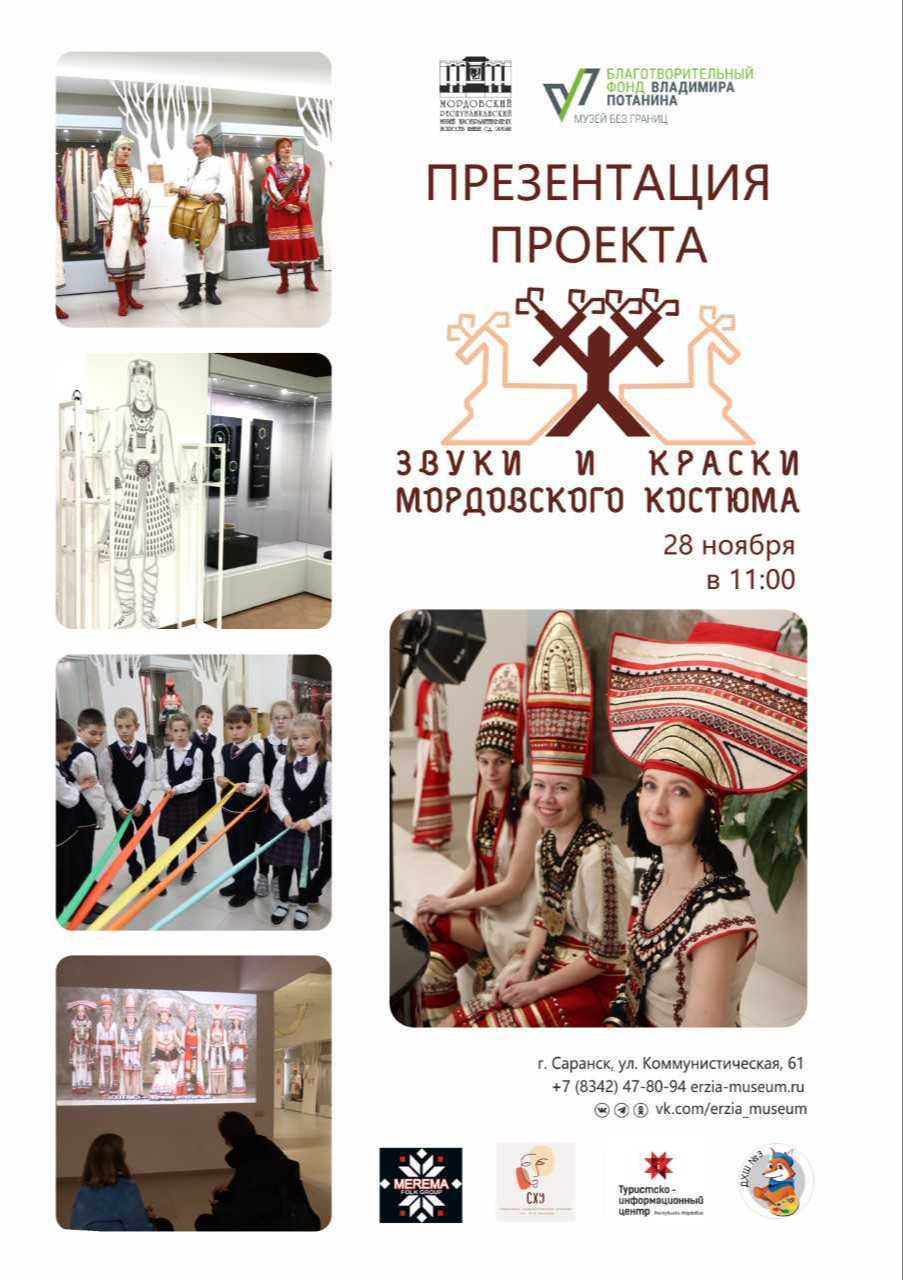

Музей им. С.Д. Эрьзи вошел в число победителей конкурса #фондпотанина25

12 ЯНВАРЯ 2024

Подведены итоги конкурса #фондпотанина25, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи – в числе победителей. Проектная инициатива заведующей отделом декоративно-прикладного искусства Натальи Челмакиной получила поддержку Благотворительного фонда В. Потанина.

Конкурс приурочен к 25-летнему юбилею Фонда, который будет праздноваться в 2024 году, чтобы предъявить сообществу разнообразие и масштаб проектного наследия, сформированного благодаря его поддержке.

Победителями конкурса стали 50 организаций, чьи проекты, поддержанные Фондом ранее, дали импульс для развития новых долгосрочных программ, направлений работы или создания новых организаций, повлияли на развитие сектора в целом.

Проектное наследие Музея, сформированное благодаря поддержке Фонда, продолжает свое развитие. Новый проект направлен на актуализацию мордовского костюма через создание передвижного выставочного проекта и издание альбома-каталога.

(https://www.finnougoria.ru/news/72068/)

Пермский дом народного творчества открывает фестиваль зимнего фольклора

11 ЯНВАРЯ 2024

На этой неделе открывается всероссийский фестиваль зимнего фольклора "Сочельник". В этом году фестиваль пройдёт уже в четырнадцатый раз. По традиции это первый масштабный фестиваль Пермского дома народного творчества «Губерния», открывающий год. XIV всероссийский фестиваль зимнего фольклора "Сочельник" состоится с 12 по 14 января.

"Сочельник"-2024 продолжит новшества, появившиеся на фестивале в минувшем году. Прежде всего, это большая ориентация на детей и подростков. Два дня будет идти образовательная игровая программа для детей "АБеВеГа зимних фольклорных традиций". На два дня рассчитана программа "Университет традиций": здесь будет и защита исследовательских работ начинающих фольклористов, и возможность получить методическую помощь тем, кто уже давно "в теме". В частности, о вертепах расскажет основатель и руководитель ансамбля "Сирин" Андрей Котов; руководитель Института гуманитарных исследований УрО РАН, профессор Александр Черных (г. Пермь), руководитель Гуманитарного института НовГУ Даниил Крапчунов (г. Великий Новгород), этнолог, исследователь народного костюма Вячеслав Печняк (г. Екатеринбург) расскажут о традициях святочной кухни. Все дни фестиваля представляют крепкую просветительскую программу, рассчитанную практически на любой возраст и любой уровень знаний слушателей.

В этом году на "Сочельнике" будет возможность научиться делать козули. Мастер-класс по изготовлению северных праздничных пряников проведёт гость фестиваля Марина Колечкова (г. Мурманск).

Конечно, будут и традиционные для "Сочельника" затеи: святочные гадания и лепка пельменей, вертепные представления и мастер-классы, святочные обходы и снежные валяния, вечёрки и конкурс "Крещенские огни". Театр "Карабаска" представит спектакль "Ночь перед Рождеством". Состоится концерт песен Сергея Никитина в исполнении Александра и Анастасии Круч. Ансамбль "Сирин" представит действо "Ирод". Будет представлена выставка художника, Народного мастера Пермского края Лидии Ерохиной "Как на окнах от мороза расцветают Обвы розы".

Организатор всероссийского фестиваля зимних традиций "Сочельник" – Пермский дом народного творчества "Губерния". Фестиваль проводится при поддержке ГРДНТ им. В. Д. Поленова и министерства культуры Пермского края.

(https://www.finnougoria.ru/news/72062/)

Мордовия вошла в ТОП-10 регионов Дельфийского рейтинга

11 ЯНВАРЯ 2024

Национальный Дельфийский совет составил рейтинг регионов России по итогам 2023 года. В него вошли лучшие субъекты нашей страны, которые активно участвуют в Дельфийских играх и поддерживают своих талантливых земляков. Как сообщает Минкультнац, Мордовия в Дельфийском рейтинге вошла в ТОП-10

Дельфийские игры – аналог Олимпийских в сфере творчества. Состязания проводятся по 54 номинациям: фортепиано, скрипка, театр, академическое пение, народный танец и другим.

В этом году финал национальных молодежных Дельфийских игр пройдет в Саранске с 19 по 24 апреля.

(https://izvmor.ru/novosti/kultura/mordoviya-voshla-v-top-10-regionov-delfijskogo-rejtinga/)

Этно-арт-театр "VARMA" представит fashion-повествование "ОД ВАРМА"

10 ЯНВАРЯ 2024

27 января в 18:00 на сцене Мордовской государственной филармонии Республиканского дворца культуры состоится премьера. Этно-арт-театр "VARMA" представит костюмированное повествование "ОД ВАРМА" (мокш. "НОВЫЙ ВЕТЕР")

Повествование пройдёт в трёх частях. В первой артисты представят тайну рождения человека. Вторая часть охарактеризует основные этапы формирования личности. В третьей будет показан сверхчеловек в современных, порой противоречивых реалиях.

Проект реализуется Мордовским региональным отделением "Ассамблея народов России" при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив

Вся информация доступна на сайте https://vk.cc/ctN7i9

Вход по пригласительным билетам.

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия (https://mktrm.ru/news/580-2019)

Год семьи откроют форумом на выставке "Россия" 19 января

10 ЯНВАРЯ 2024

Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"Открыть Год семьи предполагается Всероссийским семейным форумом "Родные — Любимые", который пройдёт на выставке "Россия" на ВДНХ начиная с 19 января", — заявила Татьяна Голикова. Она отметила, что главная задача — "возродить уважительное отношение к большой семье" и "способствовать укреплению семейных ценностей".

Президент России Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для сохранения и защиты традиционных семейных ценностей.

Выставка-форум "Россия" открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. Задача выставки — показать важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики.

Интернет-журнал "Кидшер"

https://www.finnougoria.ru/news/72053/

Выставку Музея марийской сказки из Йошкар-Олы подарят Куйбышевскому району

09 ЯНВАРЯ 2024

В г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл совместный проект Царевококшайского Кремля и Общества содействия сохранению культурного наследия "Народы России — единством сильны!" получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.Проект предполагает продолжение работы по передвижной выставке Музея марийской сказки "Сереброзубая Пампалче". Она посвящена марийским сказкам, легендам, мифам и будет представлена для взрослых и маленьких жителей Куйбышевского района Запорожской области.После реализации проекта выставку передадут в дар Куйбышевскому району. MariMedia.ru

https://www.finnougoria.ru/news/72044/

В Москве на ВДНХ представят югорские сказки и легенды

09 ЯНВАРЯ 2024

Губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала шоу "Югорские сказки на льду", которое пройдет 20 и 21 января в Москве на катке ВДНХ. Предания, обряды, мифологические персонажи, югорские легенды вскоре оживут с помощью артистов Няганского театра юного зрителя в сотрудничестве с московским театром на льду "Северное сияние".

"Проект оригинальный, самобытный, объединивший цирковое представление, театральный спектакль и фигурное катание. Герои югорских сказок познакомят зрителей с культурой северных народов. В центре сюжета Эква Пырис — легендарный персонаж мансийского эпоса. Юношу ждут захватывающие приключения, а зрителей незабываемые впечатления", — немного раскрыла интригу захватывающего ледового шоу Наталья Комарова, отметив, что зрителей ждет колоритное музыкальное сопровождение, яркие костюмы, декорации в сочетании с трюковыми комбинациями на льду моноциклистов, фигуристов, жонглеров.

После участники шоу, профессиональные фигуристы обучат зрителей основам катания на коньках.

Напомним, шоу "Югорские сказки на льду" — продолжение совместной работы Югры и Фонда Росконгресс по развитию творческих проектов региона, демонстрации достижений театральных коллективов Югры для выхода артистов на федеральный и международный уровни.

Информационно-аналитический интернет портал "Новости Югры" https://www.finnougoria.ru/news/72042/

Юные гости Дома дружбы народов Республики Коми разгадали тайну Пармы

29 ДЕКАБРЯ 2023

Юные гости Дома дружбы народов Республики Коми разгадали тайну Пармы. Ребята посетили культурно-развлекательную программу, на которой отметили приближение самого сказочного и волшебного времени, а также погрузились в удивительный мир коми легенд.В путешествии по зимней Парме их сопровождала Снегурочка, Баба Ёма и водный житель Васа.Из-за проказ водяного, который украл у ёлочек все шишки, лес погрузился во тьму. Нашим гостям предстояло непростое расследование – необходимо было найти заколдованный сундук со сладостями. Только тогда начнется настоящий праздник.Ребята разгадывали загадки, играли в снежки, в "Море волнуется – раз!" и водили хоровод. Общими стараниями им удалось помочь Снегурочке спасти Новый год.Дети встретились с Дедом Морозом и прочитали ему стихотворения. Владыка зимы, в свою очередь, пришел не с пустыми руками. Он вручил участникам мероприятия вкусные подарки https://www.finnougoria.ru/news/72036/

26 декабря состоялось награждение победителей Республиканского конкурса творческих работ «Финно-угорская Ёлочка -2024».

28 ДЕКАБРЯ 2023

26 декабря состоялось награждение победителей Республиканского конкурса творческих работ «Финно-угорская Ёлочка -2024».

Мероприятие, организованное Поволжским центром культур финно-угорских народов, прошло в Национальной библиотеке им. А.С.Пушкина Республики Мордовия.

Церемония награждения началась с выступления Андрея Бочканова, солиста Мордовской госфилармонии. Первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Александр Евгеньевич Губанищев поздравил всех победителей конкурса с наступающим Новым 2024 годом, вручил им дипломы и новогодние подарки. В завершении была сделана общая фотография со всеми победителями.

Фото с мероприятия вы можете найти по данной ссылке: https://cloud.mail.ru/public/SR2W/XaaoDBFD7

Северные сказки оживут на льду катка ВДНХ в Москве

27 ДЕКАБРЯ 2023

20 и 21 января 2024 года для посетителей Международной выставки-форума "Россия" состоится уникальное театрально-цирковое ледовое шоу "Югорские сказки на льду". Представление станет совместной работой Няганского ТЮЗа и Московского театра на льду "Северное сияние"."Югорские сказки на льду" объединят в себе цирковое представление, театральный спектакль и фигурное катание. Событие пройдет в двух частях 20 и 21 января на катке ВДНХ. Артисты перевоплотятся в персонажей югорских легенд и сказок, чтобы познакомить зрителей с удивительной культурой коренных народов Севера. Главный герой этой постановки – юноша Эква Пырис умён, хитёр и может найти выход из любой ситуации. Захватывающие приключения легендарного персонажа мансийского эпоса, цирковые элементы на льду в исполнении фигуристов и жонглёров, атмосферные декорации погрузят зрителей в таинственный мир духов и подарят неповторимые эмоции от приобщения к уникальной фольклору Югры.После каждого из двух представлений участники шоу проведут мастер-класс со зрителями. Все желающие смогут попробовать свои силы и развить навыки катания на коньках под руководством профессиональных фигуристов. Событие станет продолжением совместного проекта Югры и Фонда Росконгресс по развитию творческих проектов региона."Посетители выставки „Россия“ уже смогли оценить необычайно успешную коллаборацию талантов из Югры со столичными артистами на шоу „Магия края: путешествие по Югре“. Первый опыт был очень тепло встречен зрителями, и я уверена в успехе нового проекта. Театрально-цирковое ледовое шоу станет продолжением нашей работы по поддержке и сохранению наследия коренных народов Севера", — отметила заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина.Как отметил режиссер-постановщик ледового шоу Юрий Квятковский, искать новые языки, сочетания и жанры — непременное условие существования театра. В этом проекте открылась уникальная возможность соединить театральное и цирковое искусство на льду."Взяв за основу ханты-мансийскую мифологию, мы погрузились в темы и традиции, которые близки народам Югры. Результаты этого путешествия- исследования мы покажем зрителям на катке ВДНХ. К тому же артисты Няганского ТЮЗа, главные герои нашей сказки на льду – носители культурного кода Югры, что делает наше шоу по-настоящему уникальным", — подчеркнул Юрий Квятковский.Руководитель и режиссер театра на льду "Северное сияние" Елена Савельева отметила, что ледовая сказка даст зрителям возможность увидеть сочетание театрального и циркового искусства на льду."Сотрудничество играет важную роль в обмене опытом, расширении кругозора и погружении в югорскую культуру, и мы гордимся тем, что можем представить это незабываемое событие на катке ВДНХ", — отметила Елена Савельева.Директор Няганского ТЮЗа Анастасия Постникова заметила, что коллектив всегда готов к экспериментам."Мы рады стать частью проекта, в котором соединяются театральное и цирковое искусство на льду. Для артистов театра — это возможность поработать с режиссерами Юрием Квятковским и Еленой Савельевой, с московскими артистами. Для жителей и гостей столицы это возможность познакомиться с культурой народов ханты и манси, прикоснуться к традициям Югорского края и понять, что Югра ближе, чем кажется!" — сказала Анастасия Постникова.Шоу "Югорские сказки на льду" откроет масштабный проект "Театральный перекрёсток". Он разработан в рамках новой концепции продюсирования, проводимой Фондом Росконгресс совместно с Ханты-Мансийским автономным округом. Концепция построена на синергии различных направлений в искусстве, совместном творчестве региональных и федеральных артистов, на современном прочтении этнокультурных традиций. Через оригинальные совместные постановки удается популяризировать достижения театральных коллективов Югры, помочь региональному творческому сообществу укрепить профессиональную репутацию и выйти на федеральный и международный уровни.https://www.finnougoria.ru/news/72018/

В начале 2024 года в Удмуртии будут реализованы 27 этнопроектов

27 ДЕКАБРЯ 2023

883 проекта со всей страны стали победителями первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив. От Удмуртии на конкурс было подано 206 заявок, 48 из которых получили гранты. При этом, республика занимает второе место по количеству поддержанных проектов, уступив только Москве.27 проектов из числа победивших направлены на гармонизацию межнациональных отношений и сохранение этнических особенностей народов Удмуртии.Одним из победителей стал Ресурсный центр "Куара" (Голос) с проектом "Мастерская молодёжных интернет-шоу "Пурты". В рамках его реализации молодые люди снимут креативные развлекательные, юмористические или образовательные шоу для видеохостингов.https://www.finnougoria.ru/news/72017/

Ансамбль "Асъя кыа" поздравил детей Луганской Народной Республики с наступающим Новым годом

25 ДЕКАБРЯ 2023

По поручению Главы Республики Коми Владимира Уйба Министерством культуры и архивного дела региона была организована поездка Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. В. Морозова "Асъя кыа" с показом новогодних представлений для детей подшефного муниципалитета, города Ровеньки, и детей участников СВО.22 декабря на площадке Дворца культуры им. М. Горького состоялись 3 мероприятия, в рамках которых ребята приняли участие в новогоднем представлении возле елки и посмотрели яркий и красочный мюзикл "Тайна Золотого ключика".Глава администрации города Андрей Рубанцов поздравил юных ровенчан с наступающими праздниками от имени Главы Республики Коми и пожелал ребятам, чтобы свершились все их мечты, чтобы их лица всегда были озарены улыбками и эти новогодние праздники принесли им массу позитивных эмоций. Также он выразил слова благодарности творческим коллективам Коми за проведение новогодних представлений для детей города Ровеньки и вручил директору Коми республиканской академической филармонии Дмитрию Рябухе благодарственное письмо."Очень важно, чтобы каждый ребенок нашей страны мог почувствовать волшебную атмосферу праздника и получить яркие впечатления и новогодние подарки. Мы обязательно продолжим поддерживать и сотрудничать с городом Ровеньки, ведь культура во все времена помогала пережить любые вызовы и трудности и сплачивала наш великий народ!", — прокомментировала событие министр культуры и архивного дела Республики Коми Гульнара Идрисова.Республика Коми является участником общефедеральной программы помощи, когда регионы России берут шефство над городами и районами ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пострадавших от обстрела со стороны ВСУ. Сотрудничество ведётся в различных сферах, в том числе в культуре.

https://www.finnougoria.ru/news/72004/

Более 100 этнокультурных проектов получили гранты Президентского фонда культурных инициатив

25 ДЕКАБРЯ 2023

Президентский фонд культурных инициатив определил 883 проекта, которые получат гранты в 2024 году. Из них 122 проекта оказались посвящены этнической тематике, посчитал "НацАкцент".Самый крупный грант в этой сфере выдан на продолжение постановки этнооперы "Князь владимир" с участием певца Shaman - 67,7 млн рублей. По 29 млн рублей выделено на проекты "Гастрономическая карта России" и "Звук Евразии". Еще по 22 млн рублей получат создатели "Смешариков" на серии "Азбука дружбы народов" и проект "Казаки делают хиты".Всего в первом конкурсе 2024 года выдали грантов на общую сумму 3 млрд 917 млн 150 тысяч 903 рубля. 11 января 2024 года начнётся приём заявок на второй грантовый конкурс ПКФИ, кампания завершится 20 февраля.

https://www.finnougoria.ru/news/72003/

В Саранске состоялся гала-концерт инклюзивного фестиваля художественного творчества

21 ДЕКАБРЯ 2023

19 декабря на сцене Дворца культуры г. Саранска Республики Мордовия состоялся гала-концерт инклюзивного фестиваля художественного творчества "Вместе мы сможем больше". Свои таланты представили коллективы художественного творчества, индивидуальные исполнители, танцевальные коллективы, чтецы, мастера изобразительного творчества из числа людей с ограниченными физическими возможностями.

Всех участников инклюзивного фестиваля со сцены поприветствовал первый заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Александр Губанищев.

Участники представили свои таланты в различных видах творчества: художественном слове, песенном, хореографическом и инструментальном искусстве.

В фойе первого этажа была организована выставка творческих работ "Территория равных возможностей", выполненная руками людей с ограниченными возможностями. Вышивка, декупаж, вязание, бисероплетение – гостям были продемонстрированы изделия на любой вкус. Все участники были награждены дипломами, памятными подарками и призами.

https://www.finnougoria.ru/news/71977/

В Тверской области прошёл "Парад Дедов Морозов"

19 ДЕКАБРЯ 2023

Международный фестиваль "Парад Дедов Морозов" состоялся в Тверской области. На праздник в Лихославльском муниципальном округе съехались зимние волшебники из городов Бежецк, Лихославль, Кимры, Старица, поселка Рамешки Тверской области, а также партизанский Дед Мороз из Белоруссии, Морозец Паккайне из города Олонец Республики Карелия, Дед Мороз из Карельского землячества Москвы.

Кроме того, из Карелии прибыла тетушка Лаппи с теплым приветом от еще одного республиканского Деда Мороза - Талви Укко. Почетной гостьей фестиваля стала Костромская Снегурочка. Встречал гостей главный зимний волшебник Тверской Карелии Луми Тайкури.Для гостей были подготовлены тематические площадки, концертная программа, квест "Поляна сказок" с праздничной лотереей и новогодняя ярмарка. Дети и взрослые приняли участие в "карамельном" мастер-классе, а также расписывали пряники и мармеладных мишек. На мастер-классе "Кружевная льдинка" все желающие создавали елочные игрушки.Завершился фестиваль зажжением огней на праздничной елке и общим хороводом с Дедами Морозами и другими сказочными персонажами.

https://www.finnougoria.ru/news/71959/

Деятельность волонтёров культуры Мордовии отмечена на высоком уровне

18 ДЕКАБРЯ 2023

В Саранске состоялся Итоговый республиканский форум "Молодежь Мордовии". Работа интерактивных площадок, тематические и интерактивные фотозоны, живой звук и DJ-сеты, выступление творческих коллективов, приветственные слова от почётных гостей, награждение активистов – никого не оставило равнодушным. Площадка волонтеров культуры Мордовии | Добро.Центр пользовалась особой популярностью: все хотели узнать, где в Мордовии расположены знаковые достопримечательности, или как соотносится современная карта Саранска с картой начала ХХ века, или разгадать ребусы со стихами великого русского поэта.Деятельность волонтеров отмечена на самом высоком уровне - Глава Республики Артём Алексеевич Здунов вручил Благодарность руководителю движения Татьяне Червяковой.

https://www.finnougoria.ru/news/71949/

Первый Международный Екатерининский форум прошел в России

18 ДЕКАБРЯ 2023

13 декабря в г. Москве прошел Первый Международный Екатерининский форум-2023, приуроченный к юбилейным датам высочайших манифестов Екатерины Второй о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к России (240 лет) и о приглашении иностранцев селиться в России (260 лет).

Заместитель руководителя Администрации Президента Магомедсалам Магомедов открыл площадку публичного диалога и подчеркнул, что «именно Конституция Российской Федерации, как ни одна другая, дает гарантии мира и единства».

«Как правило, развитие России всегда сопровождалось развитием каждого народа в отдельности. Коллективный Запад всю свою мощь направил против нашей страны, чтобы ослабить или вовсе убрать с географической карты мира. Мы воюем за единство и всю территориальную целостность. Вся эта политика привлекательна для людей. Недаром мы входим в число лидеров по количеству мигрантов. В прошлом году в нашей стране было почти 17 миллионов иностранцев. Чуть более 11 – те, которые приехали работать, мигранты. У нас сформировались целые диаспоры из представителей разных государств. Люди приезжают с детьми — значит понимают, что российская система образования, социализация – это путь к прогрессу и дальнейшему развитию. Но они не должны заходить в наш монастырь со своим Уставом. И мы работаем над тем, чтобы они жили по законам России: знали русский язык, основы законодательства, Конституции Российской Федерации», - отметил Магомедсалам Магомедов.

В работе Форума принял участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин.

«Стабильность межнациональных отношений – это не раз и навсегда достигнутая константа. Поэтому такие серьезные и важные документы нуждаются в периодической редакции или изменениях. В соответствии с поручением Президента, мы взялись за эту работу, понимая прекрасно, что к ней необходимо подходить комплексно, поэтому мы подключили к этой работе еще 16 ведомств. Второй важный момент: изменения невозможны без участия научного сообщества, поэтому ученые из Российской академии наук были подключены к такой работе. Очевидно, что сама по себе Стратегия – это в определенной мере документ общественного согласия. Соответственно, мы запросили у всех субъектов Российской Федерации предложения, которые необходимо внести в Стратегию. Мы ставим перед собой амбициозную задачу: к 2030 году показатели межнациональных отношений должны быть не меньше среднероссийского во всех новых субъектах», - сказал Станислав Бедкин.

Форум собрал делегатов из 35 стран. Особенным гостем форума стал прямой потомок рода Екатерины II Принц Эдуард фон Ангальт, который рассказал, что основная цель его участия – поддерживать тесный контакт с Россией и прославлять имя Екатерины.

«Я считаю, что Екатерина II сыграла огромную роль не только во взаимоотношениях между Россией и Германией, но и в становлении Европы. Также целью моего визита является создание и развитие фонда Екатерины Великой, который будет способствовать поддержанию взаимоотношений между двумя странами, сохранению культурного наследия, - отметил Принц. - Не только для меня, но для всех немцев, для всех европейцев - Россия является одним из ключевых партнеров. Сейчас, может, это и не так очевидно, но нам необходимо поддерживать эти отношения. Наши контакты остаются тесными несмотря ни на что, и я буду стараться приезжать лично, чтобы развивать наше партнерство», - подчеркнул Принц Эдуард фон Ангальт.

Организаторы Форума: Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» и Федеральная национально-культурная автономия российских немцев при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной Думы по международным делам.

https://fadn.gov.ru/press-centr/news/pervyij-mezhdunarodnyij-ekaterininskij-forum-proshel-v-rossii

В Москве состоялся праздник русского народного танца

14 ДЕКАБРЯ 2023

11 декабря в Московском академическом театре «Русская песня», при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, прошел гала-концерт «Звезды народного искусства».

Традиционный концерт был посвящен творческому наследию Татьяны Алексеевны Устиновой и Надежды Сергеевны Надеждиной – легендарных хореографов, мастеров народного искусства, 115-летиние юбилеи которых отрасль празднует в 2023 году.

«Проект объединил на одной сцене любительские коллективы из разных регионов вместе с Государственным академическим русским народным хором имени М.Е. Пятницкого и Государственным академическим хореографическим ансамблем «Берёзка». Благодарю организаторов концерта за вклад в развитие профессионального и любительского творчества» — отметила в приветствии к участникам министр культуры России Ольга Любимова.

Гости в зале и зрители онлайн-трансляции на портале «Культура.РФ» увидели всемирно известные хореографические произведения, ставшие классикой народно-сценического танца, а также постановки ведущих балетмейстеров из регионов России.

На сцену вышли 350 танцоров из Мурманска и Севастополя, Перми и Курска, Рязани и Пензы, Владимира и Москвы, Архангельска и Московской области. Лейтмотивом концерта стали высказывания Устиновой, Надеждиной, а также поэтов и писателей, посвященные русскому танцу и его роли в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

«Это первый раз, когда мы собрали в столице не только ведущие профессиональные коллективы, руководителями которых были Татьяна Алексеевна и Надежда Сергеевна, но и лучшие любительские ансамбли, представив многообразие направлений русского народного танца: от аутентичного фольклора в исполнении братьев Склизковых, которые переняли традиции от деда и отца, до больших народно-сценических форм в исполнении наших заслуженных коллективов «Вензеля», «Солнечная радуга», двух «Радостей» из Мурманска и Севастополя — рассказала директор ГРДНТ им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова.

«Для нас это большая честь — принять участие в таком проекте. Такие мероприятия — это возможность пообщаться с коллегами, обменять опытом и получить заряд творческого вдохновения от коллег из регионов страны. Спасибо Министерству культуры России и Государственному Дому народного творчества» — поделилась впечатлениями руководитель Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Вензеля» Лариса Алексеева (г. Пенза).

Благодарим за участие в концерте:

Заслуженный коллектив народного творчества хореографический ансамбль «Вензеля» (г. Пенза);

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» (г. Мурманск);

Заслуженный коллектив народного творчества народный хореографический ансамбль «Солнечная радуга» (г. Пермь);

Заслуженный коллектив народного творчества «Народный хореографический ансамбль «Радость» (г. Севастополь);

Образцовый театр танца «Жемчужинки» (г. Рязань);

Народный коллектив ансамбль танца «Росинка» (г. Владимир);

Театр танца «VIP-поколение» детская студия при ансамбле танца Курской государственной филармонии (г. Курск);

Ансамбль «Сиверко» (г. Архангельск);

Ансамбль «Ожерелье» (г. Москва);

Студентов кафедры народного танца Московского государственного института культуры;

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого;

Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной.

Постоянных ведущих концертных проектов ГРДНТ им. В.Д. Поленова Марию Козакову и Ивана Замотаева. И всю постановочную группу во главе с режиссером гала-концерта Анастасией Синельниковой.

***

Концертный проект «Звезды народного искусства» – ежегодный проект Российского Дома народного творчества, направленный на популяризацию многонационального этнокультурного достояния и любительского искусства.

http://www.rusfolk.ru/news/v-moskve-sostoalsa-prazdnik-russkogo-narodnogo-tanca

ВЫСТАВКА «ИЗРАНЕННАЯ ЗЕМЛЯ ДОНБАССА»

14 ДЕКАБРЯ 2023

20 декабря, в 16:00, в Главном здании Музея имени С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) откроется выставка живописи Алексея Крюкова и Максима Фаюстова «Израненная земля Донбасса» (г. Москва).

Выпускники Академии живописи, ваяния и зодчества имени И.С. Глазунова – приверженцы богатых традиций российской академической школы. Главной темой творчества они избрали героические будни защитников Донбасса, быт и жизнь простых людей этой многострадальной земли.

http://erzia-museum.ru/afisha/vystavka-izranennaya-ze..

ЭКСПЕДИЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ. ЗВЕНИГОРОД И ФЕДОСКИНО

12 ДЕКАБРЯ 2023

Участники федерального этапа Школы межэтнической журналистики побывали в этноэкспедиции.

Как за один день "пробежаться" по нескольким векам, расписать красивую федоскинскую брошь и успеть на ужин — в материале студентки Школы межэтнической журналистики Наталии Медведевой.

https://nazaccent.ru/content/41621-ekspediciya-vo-vremeni-zvenigorod-i-fedoskino.html

19 декабря в Мордовии пройдёт День «Пушкинской карты»

12 ДЕКАБРЯ 2023

До конца года осталось 20 дней! 1 января баланс Пушкинской карты обнулится. Сейчас самое время потратить оставшиеся средства в учреждениях культуры Республики Мордовия!

19 декабря в государственных учреждениях культуры республики состоится акция «День "Пушкинской карты"». В этот день вас ждут интересные мероприятия Подробности в нашей афише!

https://vk.com/ctfie?t2fs=66a0dd85c11007d864_3&w=wall-127550950_1554%2Fall

Дед Мороз из Коми отпраздновал День рождения в Москве

12 ДЕКАБРЯ 2023

На ВДНХ 10 декабря свой день рождения праздновали сразу два Деда Мороза – Кӧдзыд Пӧль из Республики Коми и Соок Ирей из Республики Тыва. Кӧдзыд Пӧль предстал перед зрителями в коротком полушубке с коми орнаментом и в теплых зимних сапогах из оленьего меха – пимах.Гости мероприятия узнали, что его резиденция разместилась в селе Ыб, на территории Финно-угорского этнопарка, посвящённого культурному наследию финно-угорских и самодийских народов. А также, что он путешествует на лыжах и на северных оленях.Своими выступлениями зрителей порадовали Народная артистка Республики Коми, Заслуженная артистка России Альфия Коротаева и Народный артист Республики Коми Василий Рочев.Ранее, 1 декабря, в рамках Международной выставки-форума "Россия" Кӧдзыд Пӧль принял участие в торжественном зажжении 90 елок России и объявлении старта зимнего сезона в стране.Уже 19 декабря в рамках Дня региона на форуме гости выставки смогут в полной мерее познакомиться с обычаями и культурой Республики Коми.Справка. С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ проходит Международная выставка-форум "Россия". Указ об этом подписал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Выставка проводится в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, а также положительного опыта развития регионов страны.

https://www.finnougoria.ru/news/71899/

Открытое заседание Национального организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 – 2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов

11 ДЕКАБРЯ 2023

На площадке VII форума «Языковая политика в Российской Федерации» под председательством руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова прошло открытое заседание Национального организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 – 2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов.

"В Содружестве Независимых Государств русский язык по-прежнему важен и значим. Мы видим, что он остаётся языком технологий, науки, культуры, образования, профессиональной деятельности. Уверен, что взаимный обмен опытом будет способствовать гармоничному развитию языков народов стран Содружества и русского языка", - сказал Игорь Баринов.

В рамках оргкомитета были подведены итоги работы первых лет Десятилетия, заслушаны доклады членов Оргкомитета о тех мероприятиях плана, которые уже проведены, о достижениях и проблемных вопросах, требующих особого внимания, а также обозначены приоритеты на ближайшее будущее.

https://fadn.gov.ru/press-centr/news/otkryitoe-zasedanie-naczionalnogo-organizaczionnogo-komiteta-po-podgotovke-i-provedeniyu-v-2022-–-2032-godax-v-rossijskoj-federaczii-mezhdunarodnogo-desyatiletiya-yazyikov-korennyix-narodov

В Саранске выбрали главную мордовскую красавицу!

11 ДЕКАБРЯ 2023

10 декабря в Мордовском национальном драматическом театре прошёл первый Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Иненармонь». В финале конкурса за победу боролись 13 девушек. Все они представляют один из мордовских народов и говорят на родном языке.

ГРАН-ПРИ – Кристина Масенина

1 место – Мария Сараева

2 место – Алена Маскаева

3 место – Светлана Навратова

Мы поздравляем всех участников с Первым Межрегиональным конкурсом красоты и таланта "Иненармонь"!

https://vk.com/mktrm13?w=wall-146262143_10074

В Мордовии финишировал IV Республиканский фестиваль военно — патриотического творчества «Сурский рубеж»

11 ДЕКАБРЯ 2023

В нем приняли участие авторы-исполнители, вокально-инструментальные коллективы, чтецы. Гала-концерт состоялся во Дворце культуры г.о. Саранск.

Перед его началом все желающие смогли осмотреть многочисленные экспозиции — фотолетопись героического прошлого.

В 40-градусные морозы работали на сооружении Сурского оборонительного рубежа сотни жителей республики, в основном женщины и подростки. Протяженность рубежа, проходившего по Ульяновской, Пензенской, Куйбышевской (Самарской) областям и Мордовии, составила более 380 километров, из которых более 80 километров — по территории нашей республики. Завершилось строительство Сурского рубежа 21 января 1942 года.

Фестиваль «Сурский рубеж» помогает не забывать о ратном и трудовом подвиге нашего народа.

Патриотические стихи, музыка, песни, хореографические картинки объединяют представителей всех поколений и национальностей. Интерес к фестивалю с каждым разом растет.

В этом году на гала-концерт было представлено более ста заявок.

Победителям и призерам фестиваля были вручены заслуженные награды.

https://vk.com/izvmor?w=wall-38982223_204990

В Йошкар-Оле наградили лауреатов премии в области национального костюма "От чистого истока"

08 ДЕКАБРЯ 2023

Мастера в области национального костюма стали лауреатами премии "От чистого истока", учрежденной Минкультуры Марий Эл в рамках национального проекта "Культура". Награждение лауреатов состоялось в Республиканском театре кукол в рамках Ремесленного форума.В номинации "Современный авторский костюм" отмечена дизайнер современных национальных костюмов Надежда Акиева. Специалист по декоративно-прикладному творчеству Звениговского дома народных умельцев Ирина Чугунова отмечена в номинации "Сценический костюм. Стилизация национального костюма, сочетающаяся с репертуарной программой коллектива".Премия "От чистого истока" вручается с 2019 года в рамках национального проекта "Культура" в целях сохранения народных традиций и популяризации творческих достижений в области национального костюма. Размер одной премии составляет 50 тыс. рублей..

https://www.finnougoria.ru/news/71875/

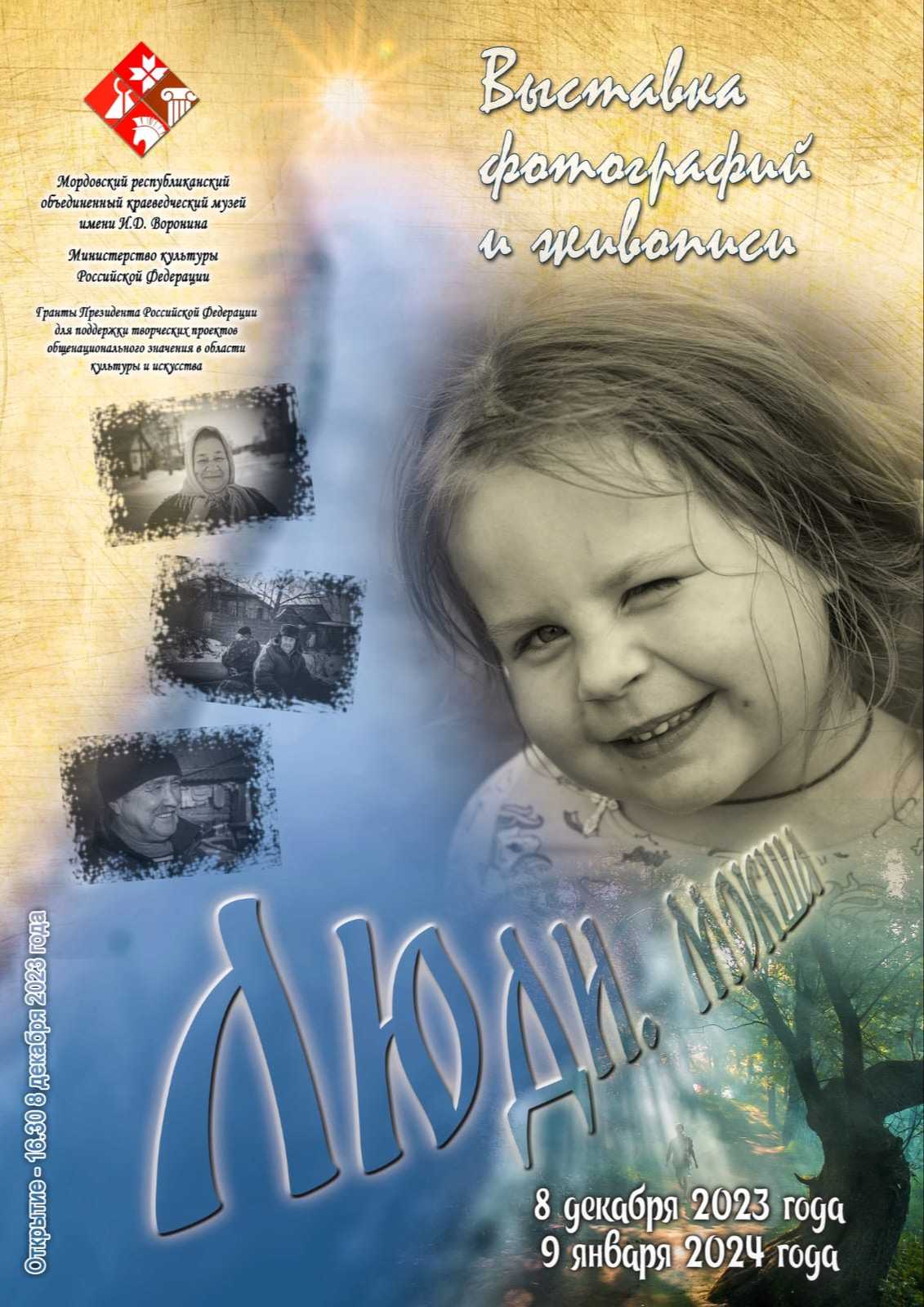

Красоту национального костюма и мордовских женщин покажут в краеведческом музее им. И.Д. Воронина

08 ДЕКАБРЯ 2023

8 декабря в 16:30 в лекционном зале Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея им. И.Д. Воронина состоится открытие выставки фотографий и живописных работ В.И. Липилина "Люди. Мокша". Это часть большого исследовательского проекта.

Фотограф, писатель, журналист, Владимир Александрович Липилин – уроженец г. Краснослободска. Вырос он на берегах Мокши. Для него река выступает своего рода канвой, каркасом, на котором строится всё. А люди, живущие по берегам этой реки, их характеры, образ жизни определяют события, конфликты, идеи, которые строят сюжет жизни и влияют на его развитие в данный конкретный момент здесь и сейчас.Творческая биография автора достойна восхищения. В.А. Липилин окончил Филологический факультет МГУ им Н.П. Огарёва, Нью-Йоркский институт фотографии по направлению "Творческая фотография и арт-фотосъёмка". Специальный корреспондент в печатных изданиях – журнал "Огонёк", газета "Гудок", журнал М. Леонтьева "Однако", газета "Чикагское обозрение" (г. Чикаго, штат Иллинойс). Обозреватель литературно-художественного журнала "Русский Пионер". Литературный и выпускающий редактор сайта RGDoc – Гильдии неигрового кино и телевидения России.В.А. Липилин – автор сборников рассказов: "Остров белых ворон", "Методика обучения конструированию облаков", "Ассоциация содействия вращению Земли", "Бабушка и космос", "В ножички", "Способ изучения узоров снежинок на дворовых котах".Все, кто живет на просторах Мордовии, знает, что Мокша – это не только главная река республики, но и название одного из финно-угорских субэтносов. На фотографиях представлена красота национального костюма и мордовских женщин. На фото отображены традиционный быт села, тепло очага и семейного уюта – старый буфет и самовар, бабушкина печка, коврики и рукотворное лоскутное одеяло. Показать повседневность мордвы, русских, татар, то, как отмечают семейные праздники, как взаимодействуют языки, обряды, традиции, язычество и православие, и в чём для людей, живущих на берегах одной реки сейчас, смысл жизни – является главной целью проекта.Удивительны по красоте и пейзажи автора: в них прослеживаются мотивы простора и света с полотен А. Куинджи и буйство русской природы И. Левитана и И. Шишкина. Отдельный интерес представляют портреты, автору удалось запечатлеть характер и интересы как маленьких детей, так и старшего поколения.На выставке также представлены работы художника проекта Ангелины Филатовой – выполненные с натуры пейзажи и виды Краснослободска, Темникова, Теньгушева.Для команды данная фотовыставка – только начало большого пути, реализованного при поддержке гранта Президента Российской Федерации.

https://www.finnougoria.ru/news/71871/

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ - ЛУЧШИЙ РЕГИОН КУЛЬТУРНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 2023

08 ДЕКАБРЯ 2023

На ВДНХ проходит Международный форум гражданского участия, в рамках которого состоялся съезд Всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры".

Были подведены итоги деятельности региональных отделений (в республике ВОД представляет АНО "Ресурсный центр "Волонтеры культуры Мордовии").

Мордовия вошла в ТОП 10.

Звания «Лучший регион культурного добровольчества 2023» удостоились 10 региональных отделений нашего Движения!

1.Белгородская область

2.Волгоградская область

3.Донецкая Народная Республика

4.Новосибирская область

5.Республика Марий Эл

6.Республика Мордовия

7.Республика Татарстан

8.Саратовская область

9.Тульская область

10.Ульяновская область

Поздравляем!

https://mktrm.ru/news/484-2019

В Сыктывкаре презентовали "Верность традициям" и "Паспорт Республики Коми"

07 ДЕКАБРЯ 2023

В Сыктывкаре, в Доме дружбы народов представили календарь "Верность традициям" и "Паспорт Республики Коми" – такое название получил уникальный сувенирный путеводитель по северному региону.

Более полугода работала над ним творческая команда Коми ремесленной палаты. Участники проекта вложили частичку своей души в каждую страничку, чтобы достойно представить культурное и историческое наследие Коми края.

Создание путеводителя – это огромный труд людей из разных сфер деятельности. Проект удалось воплотить в жизнь благодаря гранту Главы Республики Коми и поддержке Министерства экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми.

Идея создания Паспорта возникла более 10 лет назад, когда Палата участвовала в праздновании 1000-летия единения Мордовии с Россией. Как отметил Президент Коми ремесленной палаты Ефим Канев, авторы справочника много раз откладывали и возвращались к этой идее. Главная сложность заключалась в том, что нужно было очень кратко, но емко отразить все стороны жизнедеятельности республики.

"Многоопытные сотрудники типографии блестяще справились. Все шло непросто, порой дискутировали, но находили общий язык, рождалась истина и мы шли дальше. Оформление попросили выполнить дизайнера Елену Сокерину, с которой работаем давно и сделали уже множество проектов. Довольно быстро и удачно сделали дизайн проекта. Несколько дней думали над обложкой: что изобразить и какие цвета выбрать, синий или зеленый, но вспомнили знаменитое стихотворение Владимира Маяковского про краснокожую паспортину: "… я достаю из широких штанин, дубликатом бесценного груза, читайте, завидуйте…" – только изменили концовку: "Паспорт Республики Коми!" – рассказал о творческом процессе Ефим Канев.

В карманном путеводителе собрана вся важная информация о Республике Коми: историческая справка, государственные символы, география, природные ресурсы и охраняемые территории, многонациональное разнообразие, культурное и научное наследие, экономика, спорт, туризм и конечно, народные художественные промыслы. На страницах паспорта можно найти QR-коды, переход по которым позволит глубже погрузиться в изучение каждого раздела справочника.

На презентации гости получили "Паспорт Республики Коми" в подарок.

Информация предоставлена Информационному центру "Финноугория" Домом дружбы народов Республики Коми

https://www.finnougoria.ru/news/71863/

Поволжский центр культур финн-угорских народов с проектом «Этношкола «Кой» в Саратовской области

07 ДЕКАБРЯ 2023

Петровчане узнали о культуре и традициях мордовского народа.

6 декабря 2023 г. в г. Петровск Саратовской области в рамках культурно-образовательного проекта «Этношкола "Кой"» («Традиция») работали представители Поволжского центра культур финно-угорских народов.

В киноцентре «Современник» состоялись мастер-классы для школьников, работников культурно-досуговых учреждений, сельских и городских фольклорных коллективов по мордовскому танцу, народному костюму и изготовлению национального инструмента «Нюди».

После практических занятий перед гостями и представителями региональной общественной организации "Шумбрат" на сценической площадке киноцентра выступили участники этнографической фольклорной группы «Мерема».

"Выражаем свою признательность за артистизм и огромный труд, в который вы вкладываете всё свое мастерство! - благодарила артистов Валентина Ивановна Кривошеева, председатель Саратовской региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр «Шумбрат», - Петровская молодежь уже ждет новых встреч!"

Определены победители регионального этапа отборочного тура фестиваля "Театральное Приволжье" 2023-2024

07 ДЕКАБРЯ 2023

5 декабря в Минкультнаце РМ состоялось заседание экспертной комиссии фестиваля, на котором были определены победители регионального этапа.